대통령의 온기 ::: 대통령기록관 NEWSLETTER

6.25 전사자 유해는 한국전쟁 휴전 직후인 1954년에 유엔군과 조·중측 쌍방이 정전협정 제 13항에 따라 북한지역에서 발굴된 17,500여 구를 일괄 송환했다. 그 후 북한에 있는 유해 송환은 별다른 성과를 거두지 못하다가 1990년부터 1994년까지 북한지역 내 미군 유해를 북한이 단독으로 208구를 발굴하였고, 1996년부터는 미·북 협상으로 미국과 북한이 휴전 이후 처음으로 북한에서 공동조사를 시작하였다.

한편, 우리나라의 6.25 전사자 유해발굴은 6.25전쟁 50주년을 맞아 2000년부터 시작하였다. 6.25 전쟁 전사자 유해발굴기획단을 설치하고 3년간 한시 사업으로 유해 발굴 작업에 착수하였다. 그러다가 2003년 7월 사업 지속추진을 결정하고 2007년에는 유해발굴을 전문적으로 수행할 ‘국방부 유해발굴감식단’부대를 창설하였다.

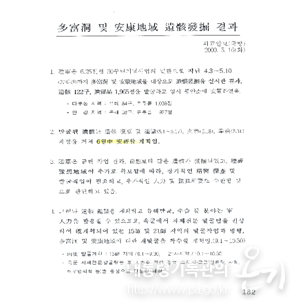

2000년 4월, 육군은 창군 이래 최초로 다부동(경북 칠곡) 및 안강지역(경북 경주)에서 유해 발굴을 시작했다.「‘00년도 6.25 전사자 유해발굴 결과」(2000)에 따르면 개화산(서울 강서구), 금성(강원 화천), 피의 능선(강원 고성), 백석산(강원 평창) 등에서 한 해 동안 총 344구를 발굴하였다. 유해 분석결과 신장 165㎝ 이하가 51%, 20세 미만이 16%나 됐다.

2012년에는 미국에 의해 북한지역에서 발굴된 6.25 전사자 유해 12구가 국내로 봉환되었다. 북한지역 국군전사자 유해를 국내로 봉환한 것은 1953년 휴전협정 체결 이후 처음이 었다. 이들은 한·미 공동감식 결과 1950년 12월 함경남도 장진호 전투 등에서 전사한 국군으로 확인되었으며, 유해 12구 가운데 2명은 미 7사단 15전차대대 소속 김용수 일병과 같은 사단 소속 고 이갑수 일병으로 신원이 확인되었다.

위에서 소개한 기록물의 원문은 대통령기록관 누리집 기록컬렉션(이기록 그순간)에서 볼 수 있다.

-

다부동 및 안강지역 유해발굴 결과

다부동 및 안강지역 유해발굴 결과

(2000, 대통령비서실) -

북한 전사자 유해봉영 행사

북한 전사자 유해봉영 행사

(2012, 대통령실)